言語聴覚士インタビュー

急性期医療の最前線で、患者さんの声なき声に寄り添う

増田 亮 埼玉メディカルセンター

支えてもらった経験を力に、今度は自分が支援する立場へ

私は幼いころから吃音があり、言語聴覚士の先生にお世話になった経験があります。その際、発話の訓練だけでなく精神面でも支えていただいたことで、日常生活での不安がやわらぎ、前向きに人と関われるようになりました。この経験を通して「ことば」や「コミュニケーション」が生活の質を大きく左右することを実感し、自分と同じように困難を抱える方の支援をしたいと強く思うようになり、言語聴覚士を志しました。

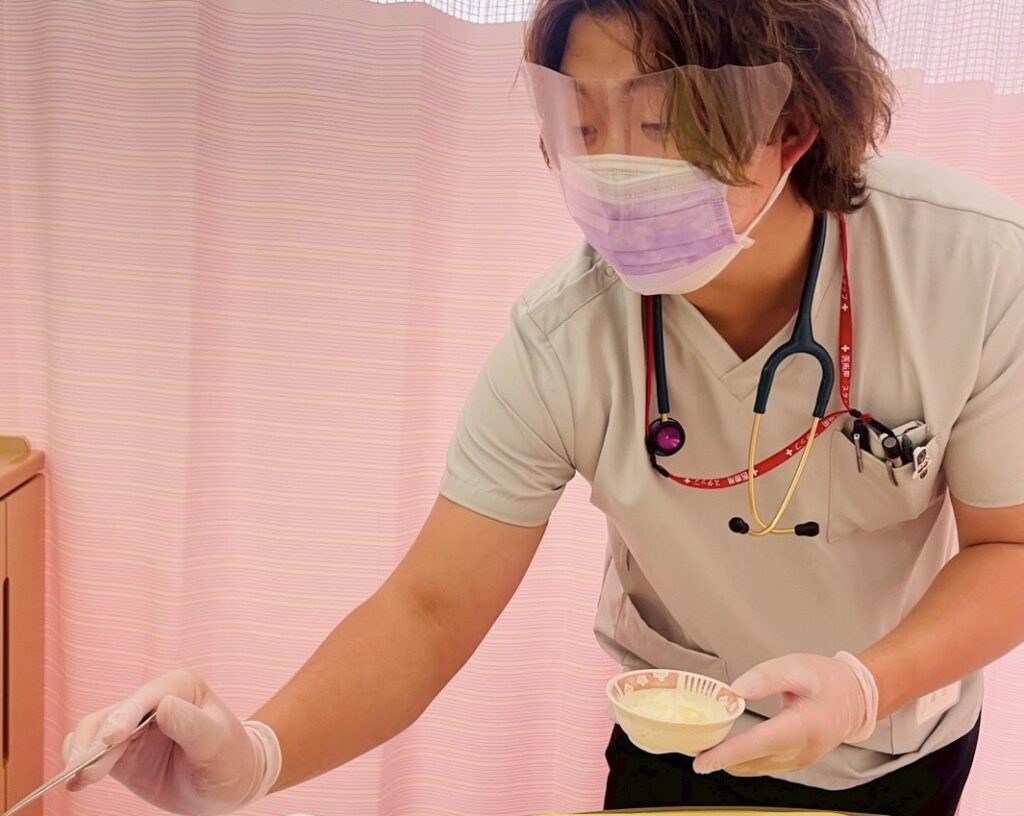

現在は急性期病院で、脳卒中や誤嚥性肺炎、神経変性疾患などの患者さんを対象にリハビリテーションを行っており、特に嚥下障害と高次脳機能障害の評価・訓練を中心に取り組んでいます。嚥下の領域では、嚥下内視鏡検査を用いた評価も実施し、誤嚥や窒息のリスク低下に努めながら早期から食事を開始できるよう支援しています。高次脳機能障害については、失語症や注意障害、記憶障害などの様々な疾患を持つ患者さんに対して、日常的なコミュニケーション能力向上に向けた訓練を実施しているところです。

チーム一丸となって支える、患者さんの回復

医療現場において、私たち言語聴覚士には嚥下障害やコミュニケーション障害に対してエビデンスに基づいた訓練と評価を実施するという重要な役割があります。私たちの専門領域である「食べる」「話す」という行為は、人間の尊厳に直結する重要な要素です。そのため、患者さん一人ひとりの状態を正確に把握し、最適な支援をしていくことが大切です。

私が勤務する急性期病院では、入院から退院、さらにはその後の生活まで見据えたサポートを行っていますが、これは言語聴覚士だけで実現できるものではありません。医師をはじめ、看護師や理学療法士、作業療法士などと密に連携することで初めて実現できるものです。エビデンスに基づいた訓練を実施しながら、チーム医療の一員として患者さんの回復を支援していく。これが私たちに求められている姿勢だと感じています。

吃音という壁を乗り越えて気づいた、コミュニケーションの本質

言語聴覚士として働き始めてから直面した最大の課題は、自身の吃音が患者さんとの関わりに影響を与えてしまうことでした。専門職として適切な指導を行う立場でありながら、自分の話し方に自信が持てず、言葉がうまく出ないことで患者さんに不安を与えてしまうのではないかと悩む日が続いていたのです。

この状況を変えるきっかけとなったのは、コミュニケーションの本質について考えた時のことでした。言語聴覚士として重要なのは「流暢に話すこと」ではなく、患者さんに「必要な情報を確実に伝えること」だと気づいたのです。その後は視覚的な資料の準備に力を入れたり、要点を整理した簡潔な説明を心がけたりするようになりました。「伝える」ことに集中した結果、患者さんとのコミュニケーションは格段に改善され、言語聴覚士としての自信を取り戻すことができました。

表情や身振りから読み取る、患者さんの本当の気持ち

患者さんとの関わりにおいて、私が何より重視しているのは、言葉以外の表現にも目を向けることです。言語や嚥下障害をお持ちの患者さんは、言葉だけでは思いを十分に表現できない場合が多く、表情や身振り、目線などからその気持ちを読み取る必要があります。そのため、患者さんと向き合う際は、全身で表現される意図やメッセージを丁寧に受け取ることを大切にしています。

回復期病院に勤務していたころ、社会復帰を強く望む失語症の患者さんとの出会いがありました。その方は発語失行のため思うように話せない状況でしたが、決してあきらめることなく日々の訓練に真摯に向き合われていました。そうして粘り強く訓練を続ける中で、その方はご自身に適したコミュニケーション方法を徐々に身につけていったのです。自信を取り戻し、明るい笑顔で退院の日を迎えられた時の感動は今でも忘れられません。患者さんの前向きな変化に立ち会えたこの経験は、言語聴覚士として働く大きな原動力となっています。

すべての学びに意味がある、そう実感できる職業

今後は専門性をさらに向上させ、価値ある言語聴覚士になりたいと考えています。患者さん一人ひとりの状態やこれまでの背景は全く異なるため、それぞれに最適な支援を提供するには、幅広い知識と確かな技術が欠かせません。そうした専門性の蓄積が患者さんやご家族との信頼関係を築き、より良いリハビリテーションの提供につながっていくと考えているため、日々の経験を大切にしながら成長していきたいと思っています。

言語聴覚士を目指している方々にお伝えしたいのは、今の学びを大切にしてほしいということです。学生時代はテストの点数や国家試験の合格を優先し、効率を求めがちになると思います。しかし、実際に臨床の場に立つと、学んできた知識すべてに意味があり、無駄なことは一つもないということを実感するはずです。どんな内容も必ずどこかで役に立つ機会が訪れますので、今できる努力を惜しまず取り組んでください。

ある一日のスケジュール

Schedule-

08:30朝礼、患者様の情報収集

ここで1日のスケジュールを考えます。

-

09:00~入院患者様のリハビリ

患者様の訓練を行います。12時からの昼食場面も介入し、評価することが多いです。

-

13:00~休憩

-

14:00~入院患者様のリハビリ

午前と異なる病棟、患者様の訓練を行います。

-

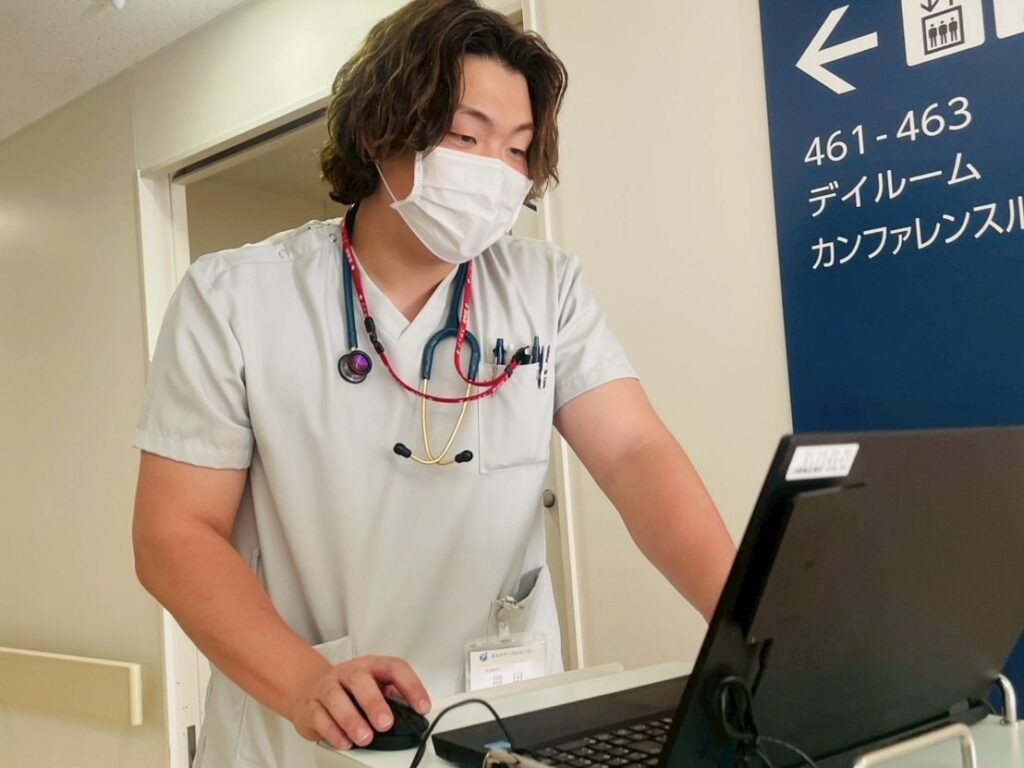

16:30~書類業務

カルテや必要な書類等の記載をします。

-

17:15業務終了

インタビュー検索

- ご覧になりたいインタビューにチェックを入れてSUBMITボタンを押してください。

- 複数選択可能